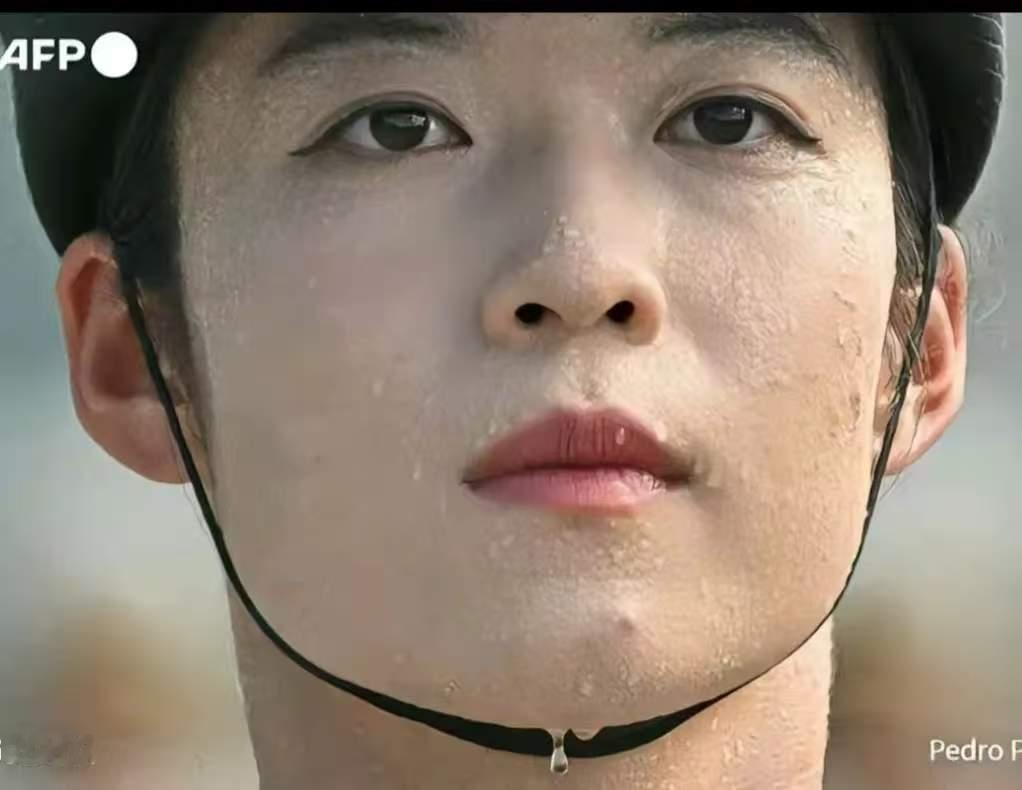

法新社在这次中国9.3大阅兵“出名了”!只因该组织拍了很多相片,想“抹黑”中国,

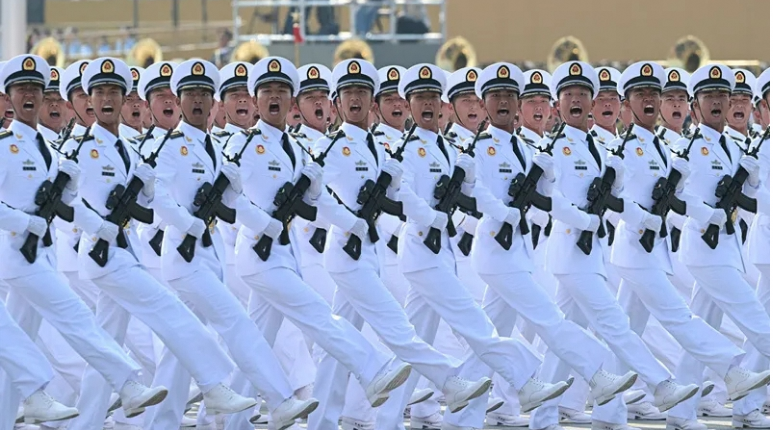

法新社在这次中国9.3大阅兵“出名了”!只因该组织拍了很多相片,想“抹黑”中国,但这张照片却弄巧成拙,不但没有抹黑中国女兵,更多法国网友看到这张相片,竟一齐点赞女兵下巴那一粒汗珠太漂亮,映衬出中国女兵柔中带刚的那份坚韧!此次法新社在报道中国大阅兵时,延续了他们一贯的做法——总想在镜头里寻找一点“对自己有利”的东西,他们并不满足于中规中矩地还原现场,而是更倾向于选一些阴影里的角度去拍,人群和队列都被压在暗色里,缺少光线的场面看上去沉闷甚至模糊。别人家媒体拍到的是阳光下制服笔挺、步伐整齐的队伍,他们镜头里的士兵却是“一片乌影”。如果准备的场景没有阴影可用,他们就会在后期处理上做手脚,把色调压暗、对比度拉高,让画面看上去发黑发灰,这样做的目的很清楚,就是要让不在现场的观众觉得——中国的阅兵场面严肃到几乎带着压抑感,从视觉上削弱那种昂扬的精神面貌。在这样一套思路下,那张后来火遍法国网络的女兵照片诞生了,画面中,一个年轻的中国女兵站得笔直,镜头对着她的脸拉了特写,妆容能看得一清二楚,长时间在队列中严阵以待,让她脸上沁出了细小的汗珠。法新社原本打算用这张照片传递一个潜台词——女兵居然化着妆,汗水还把妆弄花了,似乎想告诉观众这是“爱漂亮”又不够吃苦。但这一回,他们打错了算盘,法国网友看到的不是所谓的“虚荣”,反而被女兵下巴上那颗晶莹的汗珠吸引住了,他们注意到,这么近的特写下,那颗汗珠摇摇欲坠,却在阳光的映照下显得格外清晰。网友们在评论区里不谈化妆不化妆这一套,而是直接认定那是努力和坚持留下的印记,是在高温严酷的环境中依然保持姿态的证明。留言里有人说,这汗珠比珠宝还醒目,因为它背后是长时间站立、纹丝不动的意志,也有人认为,这正好展现了女兵外表的柔美和骨子里的硬气结合在一起,是真正的力量之美。很快,这张原本想“挑刺”的照片被网友们顶上了首页,被称作阅兵中最有力量的画面之一。这场舆论反转来的如此迅速,根本没给法新社留下解释的空间,他们想制造的负面感受没能营造起来,反倒帮中国军人赢得了一波国际上的好印象。事实证明,汗水的存在不是瑕疵,而是最直观的勋章,只要细节是真实的,就算拍摄者的眼光带着主观立场,也很可能被观众用另一种方式解读。所以,法新社这次的“失手”并不是偶然,而是他们低估了真实所承载的力量,他们想用一个特写去放大小细节的所谓缺陷,结果却被细节本身的价值反制。在这场阅兵中,无论是方阵的整齐步伐,还是镜头捕捉到的一个瞬间,都说明了一件事:真正的力量不怕被恶意解读,因为它根植于真实。那颗汗珠没有让画面减分,反而成了整个阅兵报道里最令人记住的光点。对此,你怎么看?